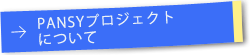

たくさんのアンテナを並べて一括制御する技術「アクティブ・フェーズドアレイ方式」による「PANSYー南極昭和基地大型大気レーダー(Program of the Antarctic Syowa MST/IS radar)」は、2012年から本格観測を行っています。フル稼働時には1045本のアンテナを使って、南極上空の真上方向の風の成分を高精度に捉えるという、他にはない大きな特徴を持つPANSY。ところがレーダーから得られるのは一般に電磁波の受信記録であるため、生データそのものから温度や速度のような意味ある物理量を知ることはできません。そこでリサーチコモンズ「地球環境データ」部門では、東京大学、京都大学との連携で、PANSYの観測データを適切に解析処理し、5年、10年という長期にわたってアーカイブする仕事に取り組んでいます。地球温暖化をはじめ、特に地球全体の気候変動予測の研究に欠かせない貴重な観測データとして、いっそうの共同利用の推進が期待されるデータベースです。

レーダーで大気の三次元的な構造を捉える

身近なレーダーといえば、スピード違反の取締に使われるスピードガンかもしれません。電波を発信すると、車に当たって跳ね返ってきます。動いている物体に当たった電波は周波数が少し変化しているため、ドップラー効果により車の速度が検出できるという仕掛けです。PANSYも原理的には同じで、電波を発信し、大気に当たって返ってきた電波を受信します。自分から出した電波ですから、近くほど早く、遠くほど遅く返ってくる。さらに電波を出す向きを少し振ることで、異なる角度から測定して、大気の三次元的な構造を知ることもできます。電波望遠鏡や光の望遠鏡と違って、奥行き方向に高精細に観測できる点が、レーダーによる計測の大きな特徴です。PANSYの場合は47メガヘルツというVHF(超短波)の電波を使って、南極の上空を最大約75〜150メートルごとの細密さで見ることができます。高度500キロ(メートル)の超高層大気までをカバーしますが、特に気候変動などと直結している地表から100キロ以下の大気の動きを見るために最適化された大気レーダーと言えるでしょう。

地球の大気は薄っぺらい層状になっている

地球の直径は約1万2,700キロ、大気の主要な部分はせいぜい数百キロの薄い層です。そこではほんの1キロ、2キロ上へ行くだけで、刻々と温度が変化し、環境が変わっていきます。つまり、地球の上空にある大気はすごく薄い層の重なりでできているんですね。そこでPANSYも、地上から上空までずっと連続的に詳しく見ていく、言わば観測ロケットを数分ごとに一日何百発も上げるような観測を行っています。太陽のエネルギーが地球に届くと、大気の一部が温まって、大気の動きが起こりますね?──これが風となります。大気は下の方ほど重く、上の方ほど軽くなっているため、風は基本的には重力に逆らわず、地表に対して水平に移動する場合がほとんどです。ところが積乱雲、雷雲、前線の活動などによって上昇気流が起こったり、ヒマラヤ山脈のような高い山に沿って空気が持ち上げられたりする現象も至るところに発生しています。実はそれらが、気象の変動や大気の循環の解明の鍵を握っています。このような鉛直方向の動きを測る手段は、レーダーをおいて他にはないのです。

大気の中の小さな波「大気波動」を捉える

このような上昇気流の中から出て来るとても小さな波「大気波動」が、地球全体の大気の流れを駆動する働きがあることがおよそ30年前にわかり、注目を集めてきました。たとえば赤道付近では積乱雲を伴うような上昇気流で大気波動が発生して遥か上方に伝わり、上空で潰れて大気の流れを作っていますし、南極でもこの波がたいへん強いことがわかっています。地球全体の大気の流れは、何千、何万キロスケールの構造を持ちますが、大気波動は10キロ程度の大きさであったり、上下方向の波長が3キロ程度だったりというように、天気図などにくらべると比較的小さな現象にあたります。こういったものは、衛星からでは観察できないし、気候予測モデルが扱う空気の塊よりもかなり小さくて、分解能が足りません。PANSYは、そういった大気の細かい構造を、南極上空で捉える役割も担っているんです。

地上から流れ星や宇宙線をキャッチする

レーダーによる観測では、原理的にはいくらでも詳しく奥行き方向を調べることができますが、一方で、そのデータ量は莫大になってしまいます。つまりレーダーは、常にその時代その時代の記憶容量との戦いなんです。たとえばPANSYが、大気層の幅に合わせておよそ1マイクロ秒ごとに違う値を取得したとすると、1日は8万秒ですから、1日のデータ数は80ギガ点にものぼります。そこでデータ中心科学の時代にふさわしく、このようなビッグデータから、価値ある情報を掘り起こす「マイニング」にも挑戦しています。たとえば人工衛星の追跡や、地球へ降ってくる宇宙線の観測など、大気レーダーの建設当初には想定していなかった新しい使い方もいろいろ見つかっています。われわれはこのようなデータ処理や解析手法の開発に加え、衛星回線の限られた容量を駆使して送られてくる南極からの観測データを遅延なく配信するシステムを継続的に改良しています。現在の公開データに加え、対象データの拡大や、時間的によりきめ細かいデータ等の公開へ向けて、地道な準備を進めています。

(文:中村卓司・池谷瑠絵 写真:水谷充 公開日:2015/01/13)