私たちに大きく関係する北極海の“異変”とは

地球温暖化による気温の上昇は、もちろん氷に覆われた南極や北極にも大きな影響を与え始めている。そのほとんどを海が占める北極域では近年、海に浮かぶ海氷の様子に異常が見られ始めているという。この異変は、北極域にする生態系にどのような影響を及ぼすのだろうか。また、日本に暮らす私たちにはどのような関わりがあるのか。極域の水圏生産科学や環境変動などを研究している国立極地研究所の平譯享教授にお話を伺った。

答える人:平譯 享 教授(国立極地研究所)

ひらわけ・とおる。国立極地研究所教授、総合研究大学院大学教授。1998年に国立極地研究所助手に着任後、北海道大学大学院水産科学研究院助教授、同准教授を経て2021年より現職。総合研究大学院大学では極域科学コース長も務める。専門は海洋光学・衛星海洋学。衛星リモートセンシングを利用した地球環境変動に関する研究や、海洋生態学・生物地球化学的研究に役立つ衛星プロダクトの開発を行っている。

極域の環境変化に注目する理由とは

気候変動や異常気象の話題が、毎年のように季節ごとのニュースを賑わせる。地球規模の気候変動に大きく関わる地球温暖化への対策は、国や地域を問わず世界的な喫緊の課題だ。地球上において特に地球温暖化の影響を受ける地域が、北極周辺である。地球上の他地域に比べ、北極域の地上気温は地球温暖化による上昇が顕著になることが古くから気候モデルを用いた研究で予測されていた。この「北極温暖化増幅」と呼ばれる現象は、後の観測結果でも実際に顕著な温度上昇が確認されている。

他地域よりも大きな変化を示す北極域の気温上昇は、もちろん他の環境にも影響を及ぼす。その一つが海洋環境だ。「北極域の海洋はかなり特殊な環境です。海面が冷やされることで海氷ができますし、海氷ができると高塩分濃度の海水が排出されます。冷えて塩分が濃くなった海水は重くなりますので、やがて海深くへ沈んでいきます。地球上の深海をぐるぐるとめぐる、この大きな流れの起点になるのが極域の海なのです」。北極域の海は表層から深層へと巡る大きな海水の循環の起点、まるでベルトコンベアを動かすモーターに当たるような場所だと平譯さんは話す。「温暖化が進むと、最初に顕著な変化が見られるのが極域です。極域の海が持つ仕組み、表層・深層でそれぞれ何が起こっているのかを押さえておかないと、気候の変化に伴って地球全体にどのような影響が出てくるのかがわかりません。ここに極域の海を研究する意義があると考えています」。

北極域の海に住む生物に忍び寄る温暖化の影響

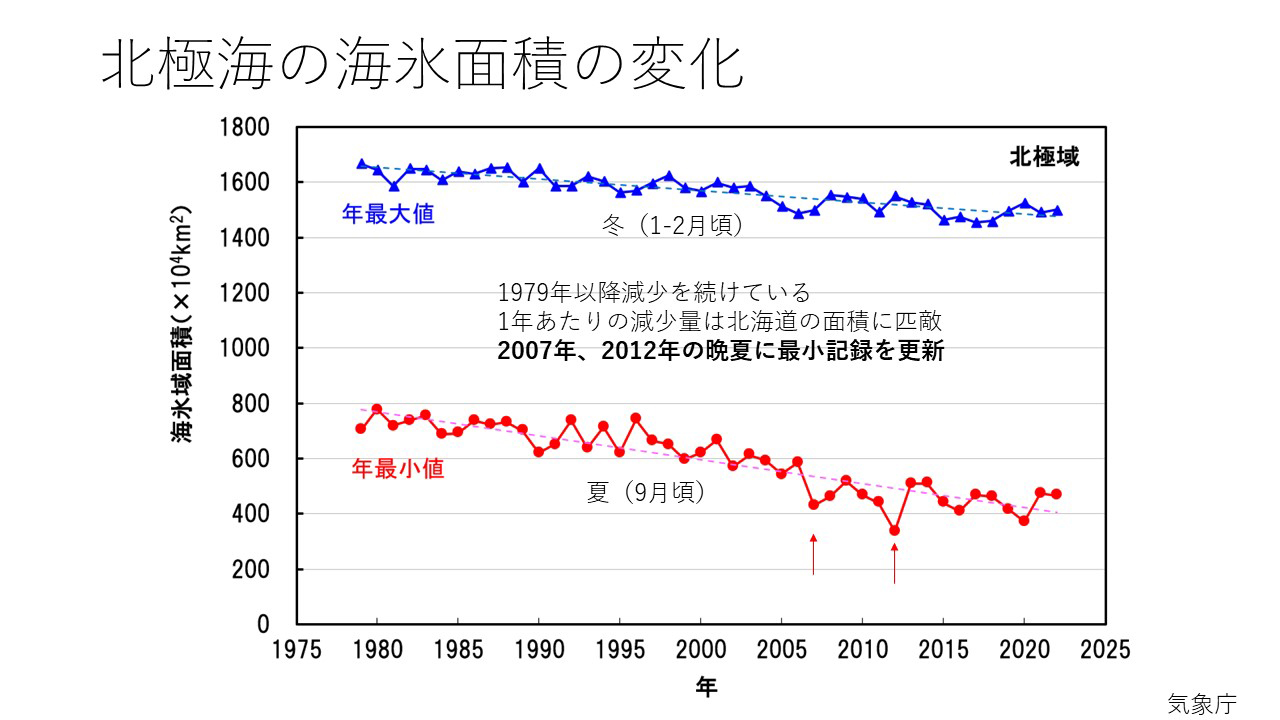

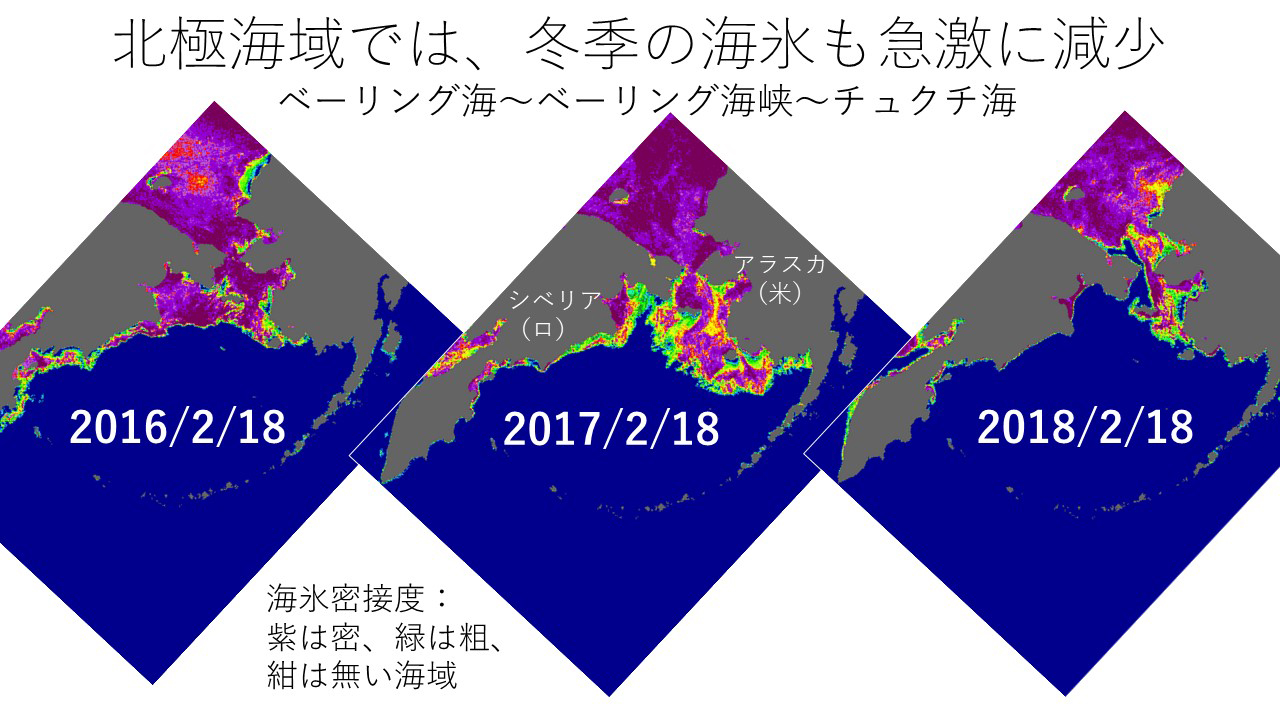

平譯さんがこれまで研究対象にしてきた場所の一つが、北極域の中でもベーリング海北部、ベーリング海峡周辺だ。ユーラシア大陸と北米大陸の端同士が向かい合う海峡の南側にはベーリング海、北にはチュクチ海が広がる。ベーリング海峡付近の海底地形を見ると、水深40~70mほどの“大陸棚”と呼ばれる海域が、北米大陸の西側からチュクチ海を経て北極海に至るまで広がっている。これまで徐々に減っていた北極域の海氷面積は2012年夏季に最小記録を更新しているのだが、もちろんこの海域の海氷の様子も、近年になり変化が見られると平譯さんは話す。「この辺りは冬になるとベーリング海峡を超えて南の方まで海氷に覆われる場所なのですが、2018年には2月なのにベーリング海峡に氷がないという状況が発生しました。例年にないほど海水が温かくなっていたのですね」。

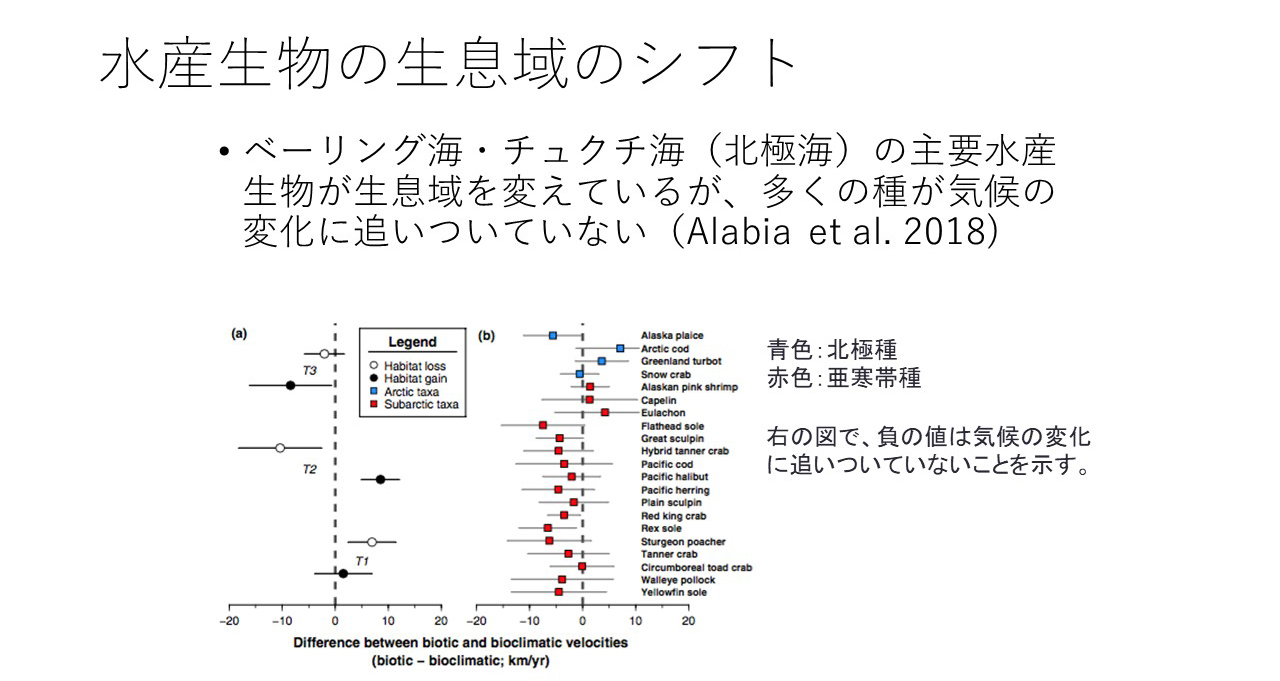

スケトウダラやズワイガニなどの水産資源がとても豊富な好漁場として知られるベーリング海の大陸棚域で起きたこの環境変化は、海域に住む生物にも大きな影響を及ぼすという。「海が氷に覆われると、その下には海氷生成に伴ってできた冷たく高塩分の重い水がどんどん沈んでいきます。この冷水がバリアの働きをすることで、これまで海峡の南側にいたスケトウダラなどの魚が海峡を渡ることはできませんでした。しかし冬でも海が凍らないとなれば冷水バリアができませんから、スケトウダラは海峡を通ってチュクチ海へと移動できるようになります。さらには、もっと南側にいたはずのマダラも北上してきたのか、実際にこれまではいなかったはずのベーリング海峡で捕れるようになりました。これまでには見られないようなおかしな環境になったのです」。

平譯さんが専門とするのは「海色リモートセンシング」と呼ばれる分野だ。海の色の変化を人工衛星から測定することで、海面近くの植物プランクトンの量や大きさを見積もることができるという。宇宙から海の色を捉えたデータを使い、実際に船から海を直接調査した生物の分布と照らし合わせて考察すると面白い極域の生き物の暮らしが見えてくる。「海中では物理法則上、植物プランクトンの大きさが大きいほど海底まで早く落ちていきます。ベーリング海のような冷たい海域では珪藻(けいそう)類という大きな植物プランクトンが多く、どんどん海底に落ちて溜まっていくのです。このどんどん溜まる豊富なエサを、海底に住むゴカイや二枚貝が食べ、それを食べる底魚や哺乳類も集まってきます」。しかし温暖化が進むとこれまでとは違って小さな植物プランクトンが増えてしまうという。すると、海中に浮いている時間が長い小さな植物プランクトンは、海底へ落ちる前に動物プランクトンのエサとなってしまう。結果として海底はエサ不足の状態になり、そのかわり海中に増えた動物プランクトンを食べる魚が増えることで、まるで温帯の海のような生態系へと変わってしまうのだ。

私たちの生活にもつながる、北極域の異変

平譯さんの話す通り、2022年にはアメリカの研究チームが、スケトウダラについてベーリング海峡を突破して北極海側でも見られるようになったという調査結果を発表している。また、影響は魚だけでなく海の底で暮らすズワイガニにも出ている。2018年の海水温上昇のタイミングでカニの幼生が増えすぎたことによりエサが不足したことがきっかけで、個体数を大幅に減らしてしまったというのだ。「ベーリング海のカニ漁といえば地域の漁師にとっては大きな収入源なのですが、特にズワイガニに関しては2021年から禁漁が続いています。現地からするとかなりの死活問題です」。

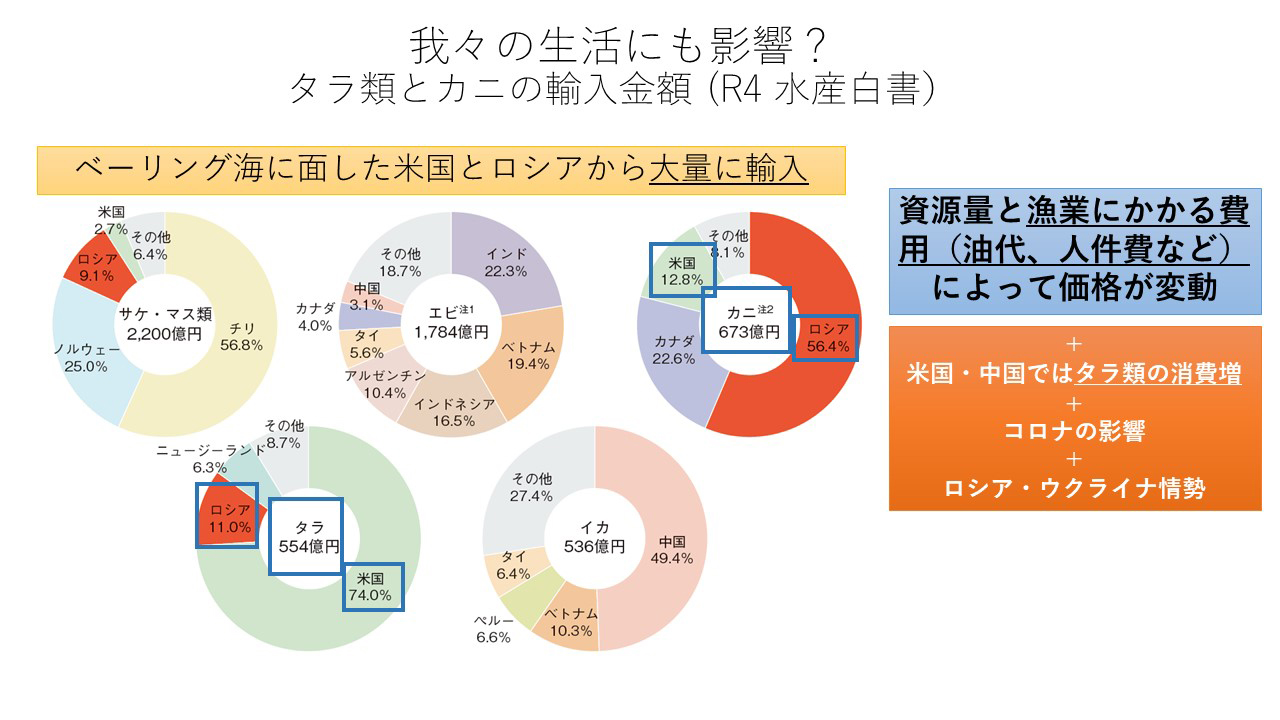

世界的な好漁場であるベーリング海の異常事態は、地理的に離れた日本にも影響を及ぼす可能性が大きい。なんと言っても私たちの食卓を彩る食材とベーリング海の環境が育む生物には、切っても切れない大きな関係があるのだ。「ベーリング海のタラもカニも、日本の輸入している量がかなり多いのです。令和4年度の水産白書によれば、日本はタラ類を合計554億円分輸入していますが、そのうち74%は米国からで11%はロシアからのものです。カニは673億円分のうちロシア56%で米国13%ほどと、どちらもベーリング海に面する2カ国からの輸入量が半分以上を占めています」。輸入するタラ類の身はちくわや蒲鉾などの水産ねり製品や白身魚加工品として、魚卵はたらこや明太子として消費されている。輸入できる量が減れば価格の上昇にもつながり、もしかすると気軽におでんや明太子を使った料理が楽しめなくなるかもしれない。「もしタラやカニが取れなくなれば、もちろん輸出する側はその分価格を釣り上げるでしょう。また昨今は和食ブームも相まって多くの国でこういった食材を求めるようになっています。食材の価格が上がり、さらに円安の状態が続けば日本が他の国に買い負けてしまう可能性も低くはないでしょう」と、平譯さんは警鐘を鳴らす。

研究を進める上での難しさ

日本にも影響の大きいベーリング海の異変だが、日本からの距離も離れている故に研究を続けるには困難も多い。また、少なくなりつつあるとはいえ海氷はあるので砕氷船でなければ近づけない場所もある。しかし日本は北極観測用の砕氷船を持っていないのだ。「本当であれば夏だけでなく他の季節の変化やプロセスも押さえた上で夏に起こる現象を理解しなければなりません。冬の間に何かが起こっているので今の夏の現状があるはず、という筋書きの研究なのですが、今はまだそこを見るまでには至っていません。人工衛星を使っても、氷は見えますが氷の下までは見えません。なので、私の仕事は冬場に少なくなるのですよね」と、平譯さんは苦笑いを浮かべる。もちろん北極域の海洋環境モニタリングは、日本だけでなく複数の国が協力することで進められている。中でもベーリング海付近は生物学的なホットスポットであるため、生物についてのモニタリングを共同で行う海域になっていると平譯さんは説明する。「アメリカが声かけをして、日本や韓国、ロシア、中国がそれぞれ同じ観測点で観測を続けたデータを出し合い、長期的な変化を国際的に調査しています」。

共同で研究を進める国は、どこも漁業に力を入れる国々ばかりだ。北極海はアメリカ、カナダ、ロシア、そしてヨーロッパにぐるりと囲まれているので、各国ともに自国の資源を守るために調査を行なっている。しかし北極海の中央部はどの国もものでもない公海である。これまでは氷に閉ざされていたが、もし漁業が可能な環境に変化してくれば、話は変わってくる。「北極海の利用については各国の思惑がぶつかるようなこともあったので、今は中央北極海の漁業規制が出来上がっています。北極海の生態系がしっかりと理解されるまでは、商業漁業をしないようにしましょうと、国際的に決められています」。

研究テーマは南極発、北極経由、南極行き

徐々にだが、確かに地球温暖化の影響は私たちに忍び寄っている。その一端を解明すべく北極域の生態系の変化を追い求めてきた平譯さんだが、次なる研究のフィールドはなんと南極なのだという。「これまでは、2021年まで勤めていた北海道大学時代に関わっていた北極域研究推進プロジェクト(ArCS:Arctic Challenge for Sustainability)で得たデータをきちんとまとめて論文として世に出すべく、最後のアウトプットに力を注いでいました。ただ北極域の研究は人も増えてきており、私が輩出した次世代の人材が頑張っていることからも、原点に戻って次は南極のことを始めてしまいました」。南極でも北極同様に植物プランクトンの大きさや種類が海氷の量によって変化したり、氷床が溶けたりすることで海洋の物質循環が変わってしまうと言われている。これらのメカニズム解明に取り組みたいと、平譯さんは力を込める。

元々平譯さんが極域の研究を始めたきっかけは、東京海洋大学(旧 東京水産大学)の学生だった頃に大学が保有する練習船である海鷹丸で経験した南極航海だった。「新しいことばかり出てくるので、とても面白いと思ったのですね。大学を出た後は極地研に入って南極をフィールドにした研究を続けていました。その後職場を北海道大学へ移すタイミングで研究テーマが北極になり、それが大体一区切り着いたところでもう1回南極のことをやってみようと思いました」。自分の心が強く惹かれたテーマを貫き続けてきたからこそ、次世代を担う人材にも自らの興味は大切にしてほしいと平譯さんは話す。「興味を持ったら、次はそれがなぜ起こっているのか、どんな仕組みで成り立っているのか、とプロセスや構造を自分なりに考えることが重要だと思います。最近は正解を求める学生が多いように感じます。例えわからなくても、正しさをどこかに求めるのではなく、『自分はこう考えたのだけど、どうだろう?』と自分なりの考えを持った上で問答を重ねたいですね」。

(聞き手:科学コミュニケーター 本田隆行 写真:飯島雄二 公開日:2024/3/27)