「相手とのちょうどいい距離感」は

AIに測れるのか?

AI(人工知能)が社会に浸透し始め、多くの人がAIに触れる機会を持ち始めている。人間とAIの関係性は、これからどのようになるのだろう。果たしてAIは、人間のように相手との関係性を感じながらコミュニケーションすることができるようになるのだろうか。

AIにより相手との適切な距離感を探るポライトネスなコミュニケーションをはじめ、HAI(Human Agent Interaction)を専門に研究している国立情報学研究所の山田誠二教授にお話を伺った。

答える人:山田誠二 教授(国立情報学研究所)

やまだ・せいじ。国立情報学研究所教授、総合研究大学院大学教授、一般社団法人人工知能学会 第16代会長。1989年、大阪大学大学院基礎工学研究科博士課程修了。同年、大阪大学基礎工学部助手に。その後、大阪大学産業科学研究所講師、東京工業大学大学院総合理工学研究科助教授を経て、2002年、現職に至る。現在、HAI(Human Agent Interaction)や、IIS(Intelligent Interactive Systems)などを主な研究分野とし、様々なプロジェクトを推進中

コミュニケーションと“ポライトネス”

辺りを見渡せば、あちこちに“AI(人工知能)”の文字が踊っている。AIの存在はもはや私たちにとって縁遠いものではなく、すでに現実世界に十分浸透していると言っても過言ではない。特に私たちにとって身近な存在となりつつあるAI機能が、各種の音声アシスタント機能ではないだろうか。スマート家電や自動車、スマホなどに搭載されているものもあれば、これまでは電話やメールなどが主であったお問い合わせ機能をWebサービスとして引き受けているものもある。このお問い合わせ機能には、主に「チャットボット」と呼ばれるAIを用いた自動会話プログラムが用いられる。特に最近では、人間が返事をしているのではないかと思うほど自然なやりとりができるチャットボットも出てきている。「言葉や文章を理解するAIが急速に進歩したことで、このようなサービスへの応用が進んでいます。昔からこの手のサービスはあって、変わらず紋切り型の応答をしているのは同じなのですが、それを自然であるように“ごまかす”のが上手になってきているんです」と山田教授は話す。

AIとの会話と人間同士の会話には決定的な違いもある。私たちは普段、他者と何気なくコミュニケーションを行っているが、無意識に行っているように感じるやりとりの中で、実はさまざまな情報を受け取り、絶えずコミュニケーションを変化させている。「特に日本人に強い傾向なのですが、相手と自分との社会的な関係を読んでいます。例えば私が学生と話すと、学生はほぼ確実に丁寧な言葉遣いになりますよね。関係を読み間違えると違和感が出るし、時に不愉快にもなります」しかしAI、特にチャットボットとのやりとりでは、相手が誰かはわからないし、見えない。そこで登場するのが山田さんの研究する「ポライトエージェント(礼儀正しい代理人間)」だ。「これまでのチャットボットには、相手がどんな人かを察することはできませんでした。問い合わせレベルだとあまり違和感が出ないかもしれませんが、自然なやりとりをさせようとするほど“よそよそしさ”や“なれなれしさ”が目立つようになります。そこで、相手と自分の関係に合わせて会話の仕方を調整できる、人間に対しての対応に違和感の出ないチャットを行えるエージェントを作るというのが研究のテーマです」

言語学理論×情報工学という独自性

私たちが他者と会話をするとき、どこで相手との関係性を感じているのだろうか。目の前にいる人とのやりとりであれば、身なりや振る舞いから推し量ることもできるだろう。しかし電話やメールなど相手が見えない状況だと、最初のやりとりの内容や言葉遣いから推し量るしかない。ポライトエージェントも、この最初のやりとりを重要な鍵として相手を識別するという。「最初に行う2〜3回のやりとりで相手がどのような言葉遣いをするかをベースにして、エージェントが相手との関係を考えます。こっちを上に見ているのか、対等だと思っているのか、はたまた下に見ているのか、この判定を行うところに機械学習のアルゴリズムを使います。今回の研究では75%くらいの正確さで判定できるということを、実験的に確認しました」と山田さんは話す。

礼儀正しさを実験的に確認するためには、AIの専門家だけでなく国語の専門家と協働する必要がある。そこでこの研究では、大学共同利用機関法人人間文化研究機構に属する国立国語研究所の宇佐美まゆみ教授とタッグを組んでいるのだが、ここに本研究の独自性が光る。「宇佐美先生は会話における『ディスコースポライトネス理論』のパイオニアであり、世界的にも有名な方です。しかしこの理論をAIで使えるようにするには数学的に書き下す必要がありました。この作業は世界で初めて行ったものです。宇佐美先生はもともとAIやロボットへの応用に非常に興味を持たれていました。それもあって、こっちが頓珍漢な質問をしてもいろいろ丁寧に教えてくださり、なんとか完成まで至ることができました。この文理融合をできたのが一番のオリジナリティーだし、意味があるところだと思っています」AIの正確性判定には、宇佐美教授のもとで製作された千数百通りの会話コーパスが用いられている。会話する二者間の上下関係や理論に基づいたポライトネスの正確さは、山田さんの研究チームによってラベル付けされ、その結果チャットボットはおよそ75%の正確さで相手との関係を推し量ることを確認できたというわけだ。

“言語”の違いというハードルを超える

言語学と情報工学のコラボレーションという独自性の強い研究を進めるには、もちろん難しさもあった。それが、使う“言語体系”の違いだ。「国立国語研究所のメンバーと私たち国立情報学研究所のメンバーでミーティングをするのですが、いろいろと言葉や概念が違うんです。こっちでは当たり前だよねという話が、すっと通じない。もちろん逆も然りで、向こうの持っている概念や言語体系、理論体系が一般的な概念とは違うんですよね。例えば『ポライトネス』という言葉一つをとってみても、ポライトネス理論を扱う研究者のそれと、私たちが考える“礼儀正しさ”はだいぶ違う概念なんです。向こうからすれば、なんでそんな当たり前のことがわからないのって感じだと思うんですけど、そこが最初はよく分からなくって。こういった単語や用語、概念のすり合わせにかなりの時間を要しました」と、山田さんは振り返る。文理融合と言えば容易いが、実際に行動に移すとなると互いの歩み寄ろうという意思を信じ、時間をかけて互いの文脈を理解する必要がある。今回の研究はプロジェクトとして2年半の研究期間が決まっていたのだが、そのうち最初の半年ほどの期間を互いの概念のすり合わせや文脈理解に費やしたという。

互いの“言語”を理解できると、次に待ち構えている作業が、理論の実装だ。ここにもハードルがある。言語的な理論をもとに、数式化してプログラミングする必要があるのだが理論の全てを数式化できるわけではない。「数式化できない部分は削らざるを得ないんです。ですが時にはそこを削るとどうしようもないという雰囲気になることもありました。せめぎ合いが続く中で、宇佐美先生にはある程度割り切っていただきましたね。『そこは確かに無理そうだから、目をつぶります』と何度か言っていただいた記憶があります」人間が自然と身につけている会話中の“法則”を、数学的な方程式へと仕立て上げる作業は数ヶ月ほど続いたという。「コーパスを作った宇佐美先生のグループでも、人の会話法則のどこを削ったらどんな変化が生じるかまでは、はっきりとわからないでしょう。ところが、AI化を進めれば会話の法則も数式として扱い、再現することができるんです」会話の中に潜む“ヒント”を数式として浮き彫りにすることで、実際の人ではできない実験も可能になるのだ。

より具体的なコーパスを用いた性能評価を目指して

今回の研究では、およそ75%の確かさで相手との関係性を踏まえたやりとりができるポライトエージェントが誕生した。しかし、この“75%”という数字は十分なのか、それともまだ足りないものなのか。今回の研究では限られたコーパスを用いた評価実験であることから、今後は与えるタスクや使うデータをもっと広げたいと山田さんは考えている。「全然違う会話コーパスを用いると、応答にどのような違いが出るのか調べて改良を重ねたい。その先には、そこまで持っていくにはまだまだですが、社会で実際に稼働させてユーザーからのフィードバックを得たいですね。意外と思われるかもしれませんが、私たちは75%という数字をそのくらいでいいんじゃないかと感じているんです。だって、人間だってそんな精度よく関係を測れませんよね」実際に人間が使い続けるためにどれほどの正確性が必要かは、これまでAI研究の世界ではあまり議論されなかったと山田さんは話す。「これまではとにかく性能を上げることばかりに注力して、1%でも精度を上げては喜んでいたわけです。しかし、85%が90%になったとてその差を人間が体感できるかといえば、そうではない。最近はAIが社会に浸透してきましたから、余計な性能は上げなくても良いのではないかという視点も出てきています。この研究は一つのケーススタディになるのではないかと思っています」

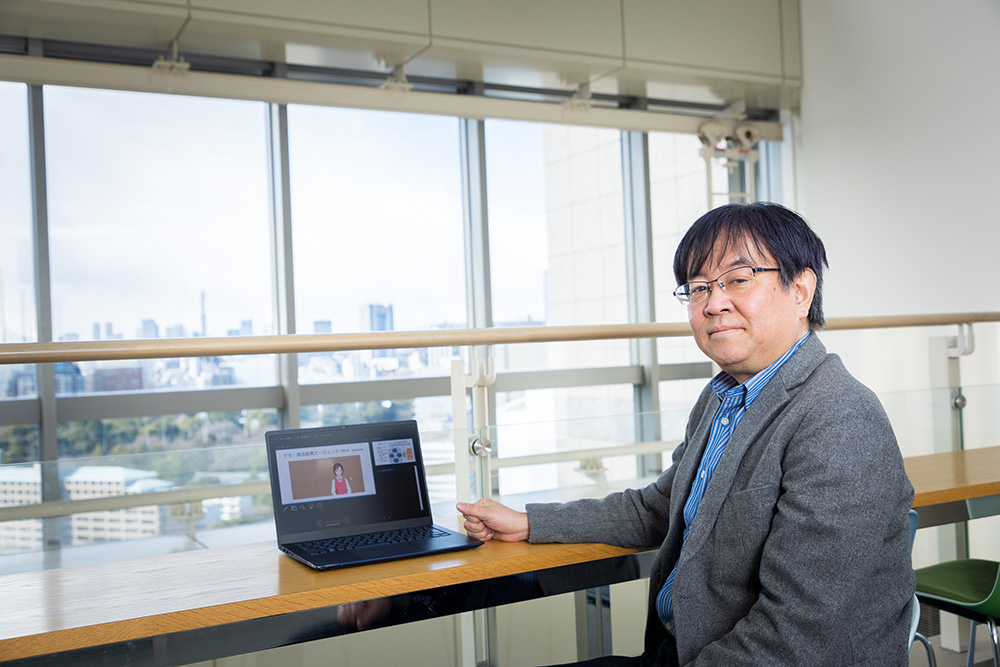

人間社会への応用を考える際には、言葉遣い以外の要素も考える必要が出てくる。「人間だと、どのくらいのレベル感で話し出すべきか、相手の見た目で瞬間的に判断するところもありますよね。エージェントであれば外見は自由にデザインできますから、見た目の違いから生まれる変化は非常に面白いと思いますね」元々山田さんが専門としているのは、アバターのような外見のあるエージェントと人間の相互関係「ヒューマンエージェントインタラクション」だ。今までは言葉の羅列をやり取りするのみだったポライトエージェントが、姿かたちを纏ったらどうなるのかは、まさに専門家として気になるところだろう。「エージェントの外見は、人間だけに限りません。犬やネコが話した方が、納得感が高くなることもあります。言葉と見た目の組み合わせで応用の幅は非常に広がりますし、後々手をつけたいなとは思っています」

新たな研究の種は、コミュニケーションの場に

山田さんにとって、分野を超えて手を組む研究を行うのはこれが初めてではない。もちろん難しさもあるが、ここからしか得られないものがあると話す。「時には逆鱗に触れることだってありますけど、こちらが持っていない発想をいただける。研究のアイデア出しの部分ではとても刺激になるんです」もちろん根気のいる作業が必要であり、決して簡単ではない。しかし関わり合う場がないことには、始まらないことでもある。もっとコンスタントに研究分野の垣根を越えたコミュニケーションを行うことの必要性を感じている。「大学共同利用機関法人や大学共同利用研究教育アライアンスには、大きな屋根の下にいろんな研究分野の研究者がいて、しばしば交流があるからこそ、他分野に対してなんとなく近しく、親しみを感じることができます。例えばこの研究を始める1年ぐらい前に、AI関係の講演で国立国語研究所に呼ばれたことがあって、その時に国語研の所長さんから対面でいろいろと面白い話を聞けたんですよね。そんな感じでまずはゆるい交流でいいから、何かきっかけあるとやりやすいはず」今回の共同研究者である宇佐美先生との縁も、偶然だったという。「以前HAI関係のシンポジウムに宇佐美先生が来られていて、別の共同研究者に紹介されて少しお話をして、軽い気持ちで『またそのうち一緒にやりましょう』なんて言ってたところ、本当にプロジェクトを進めることになりました」。自分には関係ない分野だと思っていても、コミュニケーションを取るところには新たな研究の種が眠っているのだ。

今やAIブームは飛ぶ鳥を落とす勢いであり、活用を目指す企業や産業分野も多いだろう。まだまだ現状の利用状況は氷山の一角だという。「AIといえばディープラーニングが流行っていますが、それ以外にもビジネス化できる手法は山のようにあります。学会でも企業と研究者をマッチングするようなイベントを行なっていますし、できることはまだまだ眠っています。ぜひ研究者との交流機会を作っていただきたいですね」もちろん脚光が当たる分野だからこそ、この分野を目指す次の世代の人材も多いだろう。しかし流行っているから目指すという姿勢に山田さんは疑問を呈す。「今から狙っても、遅いんです。ブームには必ず終わりがあります。だから今から狙っても乗り遅れてしまう。だから、若い人には流行よりも自分が面白いと思うことを見つけて集中してほしい。それでもAIがしたいということだったら、次のブームが来るまで長く続けてほしいですね。私は30年続けていて、今が20年ぶり3度目(経験できたものとしては2度目)のAIブームですから(笑)」

(聞き手:科学コミュニケーター 本田隆行 写真:飯島雄二 公開日:2023/03/28)