「人の経験を拡張するデジタルツイン」により、

人を支えるロボットを追究する

まるで相棒のように、人に寄り添うロボットが存在する。未来を想像するとき、そんな暮らしを夢見る人も多いだろう。私たちが未来に期待する、人を支え、ときに相棒となって傍らにあるロボットの誕生は、果たして可能なのだろうか。そしてそのためには、何が求められるのだろうか。人に寄り添うロボットの実現に向けて、人とロボットのインタラクションを「VRデジタルツイン」というコンセプトから研究している、国立情報学研究所の稲邑哲也准教授にお話を伺った。

答える人:稲邑哲也 准教授(国立情報学研究所)

1995年東京大学工学部卒業。1997年度日本学術振興会特別研究員(DC1)。2000年同大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程修了。JST CREST研究員、東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻講師を経て、2006年より国立情報学研究所および総合研究大学院大学複合科学研究科情報学専攻准教授。現在に至る。

ロボット研究の鍵、VRデジタルツインとは何か

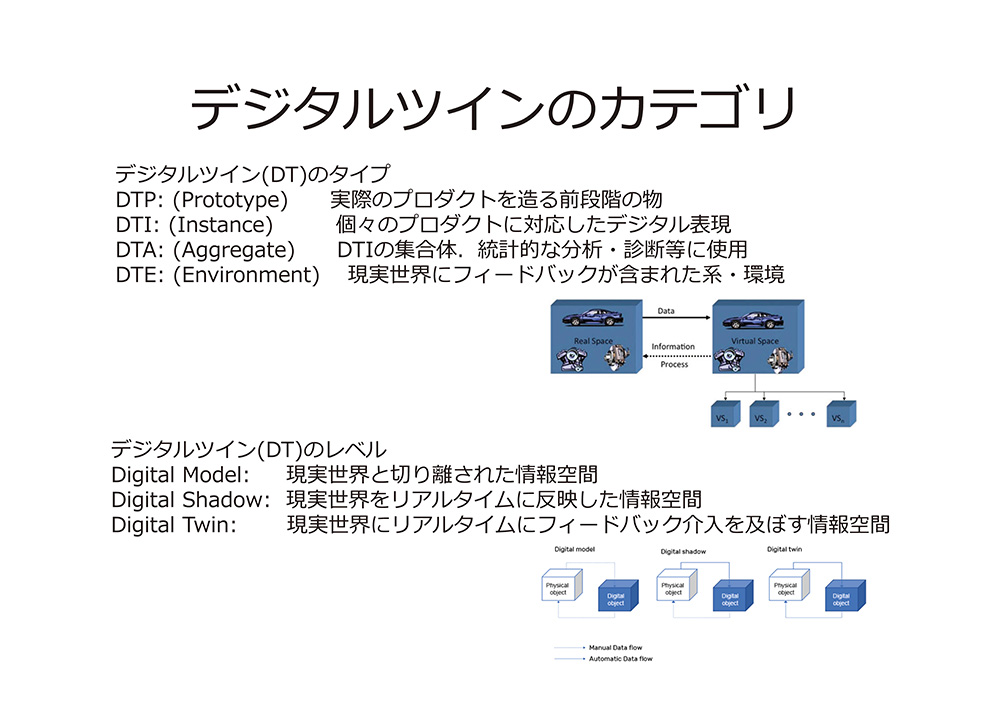

工業用ロボットの精密な動きや、周辺環境を認識して的確にコントロールを行う自動運転などは、「物のデジタルツイン」によって実現しているという。デジタルツインとは、一体何だろうか。

「ツインは双子という意味で、現実世界と双子のような存在を、仮想的なデジタル空間の中に構築して活用するシステムをデジタルツインと言います。スペースシャトルや原子力発電所、航空機など、非常に大掛かりな工学システムの設計や修理、メンテナンスを運用するときに用いられています」と説明するのは、国立情報学研究所の稲邑哲也准教授だ。「例えば、航空機のジェットエンジンの場合、実物をエンジニアが見て修理するだけなく、センサーを用いてエンジンの状態をリアルタイムにモニタリングし、それをデジタル空間に設置した仮想のエンジンに反映して物理シミュレーションを行い、修理や部品交換のタイミングを計ります。その結果に基づいて、現実世界に『そろそろメンテナンスが必要ですよ』と、リアルタイムでフィードバック(働きかけ)を行う。そういうシステムを『物のデジタルツイン』と言います」

「対して『人のデジタルツイン』も存在しますが、物のデジタルツインと比べ、その開発は格段に難しくなります」と稲邑さん。「例えば、腕時計型のデバイスで、脈拍や血圧を測り、薬を飲むタイミングを知らせたり、体の疲労度を測って適切な休息を促すようなものが、既に実用化された人のデジタルツインにあたります。しかし、人が今やりたいと考えていることや、得手不得手などを把握するセンサーは、まだこの世に存在しません。人に寄り添うロボットを実現するためには、物のデジタルツインと深化した人のデジタルツインを融合することが必要となります」と続ける。

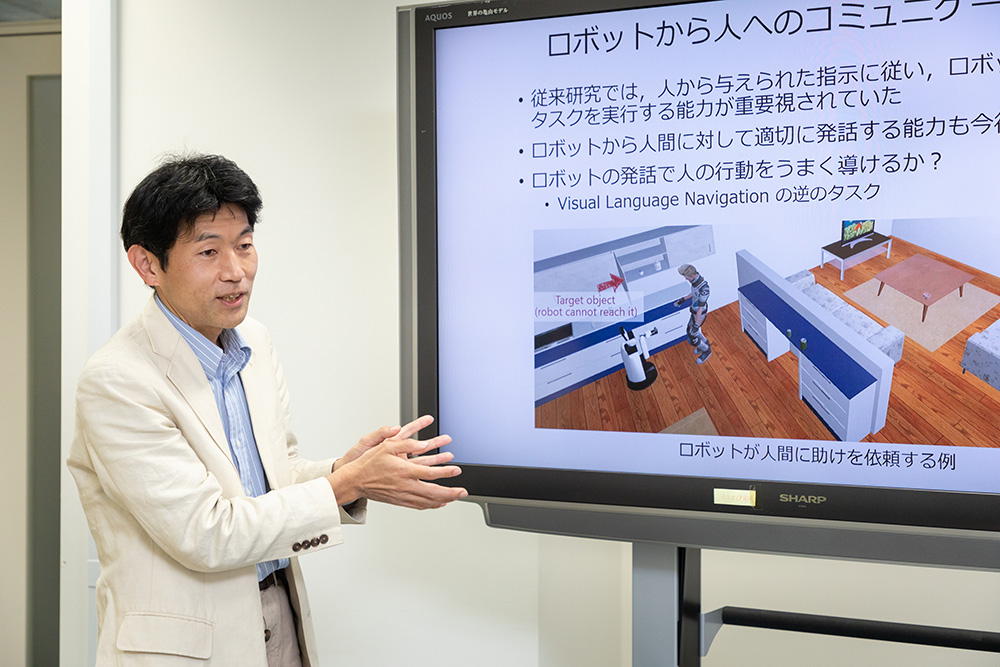

そこで、稲邑さんが開発したのが「SIGVerse(シグバース)」だ。「SIGVerseは、デジタルツインとVR(バーチャルリアリティ)をドッキングした『VRデジタルツイン』と呼ぶことができる研究プラットフォームです。ロボットが人の状態や反応に合わせて、リアルタイムで人にフィードバックを行うような高度なデジタルツインを実現するには、人がデジタル空間に投影されるだけでなく、人に対して臨場感を伴う体験が提供可能なVRが欠かせません」と稲邑さん。人とロボットが、デジタル空間の中で直接コミュニケーションを取りながら、共同作業をくり返し行う。それを通してロボットは、人に対する最適なフィードバックを学んでいく。稲邑さんは、このVRデジタルツインを用いて、人とロボットがさまざまな経験の共有を重ねることで得られる、ロボットの知能の深化を追究している。

SIGVerse

目指される人とロボットの未来像

こうしたシステムを用いて、稲邑さんが開発したいと考える「人に寄り添うロボット」とは、どのようなものだろうか。

稲邑さんは、「人を支援するサポートロボット、アシストロボットを作りたいと考えています」と語る。「特に、自動運転やお掃除ロボットのように、それらが単体で動いて完結する世界ではなく、人とロボットが共同して、一緒に何かに取り組むということに、最も興味を持っています」と稲邑さん。「例えば自動運転で言うと、人側にも自分も運転したい、運転を楽しみたいという思いがあるものではないでしょうか。すべてロボットがやってしまうのではなく、あくまで人が主体であり、ロボットはそれを支える存在となる。そうした、アシストし過ぎないアシストロボットを最終ゴールと考えています」

さらに稲邑さんは、「人を支援するということは、人の状態に合わせて、リアルタイムのフィードバックを行うことになります。いつ、どのような時に、どのようなフィードバックをすると、人はそれを心地よいと感じるのか、その行動がより適切なものに変化していくのかということを、VRデジタルツインを用いて検証しています」と続ける。目指すゴールを踏まえれば、ロボットの要素技術のみならず、人を対象とする脳科学や心理学など、さまざまな分野を横断的につなぐ複雑な研究になることを強調する。そして、それはまだ始まったばかりだ。

ロボットが人に対して行う良いフィードバックとは、具体的にどのようなものだろうか。稲邑さんは、その一つのキーワードに「自己効力感」を挙げる。自己効力感とは、目標を達成するための力を自分自身が持っていると認識し、「自分ならできる」というポジティブな考え方ができる状態を指すという。稲邑さんは「人の自己効力感を上げるために、どれくらいのサポートが必要になるか、それをロボットが調節するということに今後取り組みたいと考えています。それが一番活かせる場面として、リハビリへの応用を模索しています」と話す。

そして、あくまで人が主体であるロボットにこだわりを持つ背景を、稲邑さんはこのように語る。「情報通信技術の発展によって、賢いAIがどんどん登場し、安心、安全な社会ができつつあります。しかし一方で、便利さを追求するだけで人は幸せになれるのか、人の生活する力をそぎ落としてしまうロボットやAIではまずいのではないかとも考えています。単にAIやロボットの経験や知能が向上するだけでなく、人の経験や行動を下支えするロボット、人本来の底力や生活力を引き出すようなロボットの開発が必要だということを第一に考えています」

稲邑さんの研究プラットフォームSIGVerseの中では、ロボットが出来ないことを課題として設定し、その解決を人に求めるといったシチュエーションも備わっている。人とロボットがお互いに、どのように行動し、どのような言葉を用いればスムーズなコミュニケーションが成り立つのか、成功や失敗の経験を重ねる。双方がより良い関わり方を模索し、ともに成長していくことが狙いだ。

科学研究も「人と寄り添う」ことがキーワード

さらに、こうしたロボットの研究を進めるにあたり注視する課題があるという。それは何だろうか。

稲邑さんは「ロボットやAIの基盤技術となる情報通信システムが、人間にどういう影響を与えるのかということを、非常に危惧しています」と強い言葉で切り出す。

「インターネットができ、情報通信が高速で大量に可能となったのは、ここ数十年の話です。それ以前に私たち人類は、何百万年という長い時間をかけて身体、脳、心を発達させてきました。技術の進んだ現代の生活と、私たちが本来持っているDNAや身体の間には、あまりにもギャップがあるように感じます。数万年にわたり、人間の基本的な部分は変わっていないにも関わらず、テクノロジーによる刺激は短期間で過度なものとなっています。このままAIやロボット、情報通信を進化させていくと、人間がついていけなくなるのは必至です。ここでもやはり、便利なものを追究するだけでなく、一旦私たち自身を見るということ、今、私たち人類がどういう状態なのか顧みるというのが必要ではないでしょうか」と稲邑さん。「このように、本来私たちが持つ身体や認知機能と乖離してしまっている現代社会の状態を、いくらかでも和らげるような情報通信システムが、次世代では非常に重要になってくると考えています」と強調する。

稲邑さんは最後にこのように締めくくる。「研究者には、新しい科学技術を考案して生み出す一方で、それが社会に与える影響を考える責務もあります。ですが、一般社会の視点から見た、科学技術をどう使いこなし、どう触れ合っていくべきなのかという感覚が、研究者の視点とずれてしまうこともしばしば生じます。皆さんには、是非そのような視点からの率直な意見や考えを、私たち研究者に聞かせてください」

(聞き手:ノンフィクションライター 西岡真由美 写真:飯島雄二 公開日:2023/03/28)