新しいニッチに進出するには?

魚に見る「生物多様性を生み出す遺伝基盤」

トゲウオ目トゲウオ科イトヨ。あまり耳慣れない魚だが、実は進化の謎を解く重要な手がかりを握っている。「よく“トビウオ”と間違われるんですよ」と少し困った笑みを見せるのは、国立遺伝学研究所の北野 潤 教授。北野さんはトゲウオを20年近く研究しながら「なぜ魚は海から川へ進出できたのか?」という謎に迫っている。海と川の違いと言えば、塩分だが……北野さん率いる生態遺伝学研究室が突き止めたのは、DHA (ドコサヘキサエン酸)の合成能力が重要な因子となっていることだった。研究のキーワードは、「ニッチ進出」。それは、北野さん自身の研究者としての歩みにも重なる。未開の地へ踏み出す力とは。多様性はいかにして生まれるのか──。

答える人:北野 潤 教授(国立遺伝学研究所)

2002年 京都大学大学院医学研究科にて医学博士取得。京都大学大学院生命科学研究科助手、フレッドハッチンソン癌研究所(アメリカ)博士研究員、東北大学大学院生命科学研究科助教。2011年より国立遺伝学研究所特任准教授、2015年より同研究所教授。現在に至る。

淡水に進出したイトヨが手に入れたもの

トゲウオ科の魚は全長10センチ弱の比較的小さな魚だ。その名の通り、背中にトゲがある。北半球の寒冷域に広く生息し、欧米では日本でいうメダカのように身近な魚だという。一方で、生態学や進化学、動物行動学の世界ではモデル生物として長年、重宝されてきた。驚くことに、同じトゲウオ科でも、海から川へと進出できた種類もいれば、淡水域に適応できず、海水域に留まった種類もいる。その差を分けたのは、一体何だったのか。

「数百万年前から現在までの間に、もともと海水域に生息していたトゲウオが、生息範囲を拡大しようと川や湖などの淡水域への進出を繰り返してきたと考えられています」と北野さん。「比較的、短期間のうちに異なる表現型が生まれる『適応放散』と呼ばれる現象は、生物が利用できる環境や資源に『空きニッチ』があると起こりやすい」と言う。たしかに、天敵や競合の少ない領域に進出・適応できれば、繁栄のチャンスは広がるだろう。だが、たとえ空きニッチという生態的機会に恵まれても、全ての生物がそのチャンスをものにできるとは限らない。

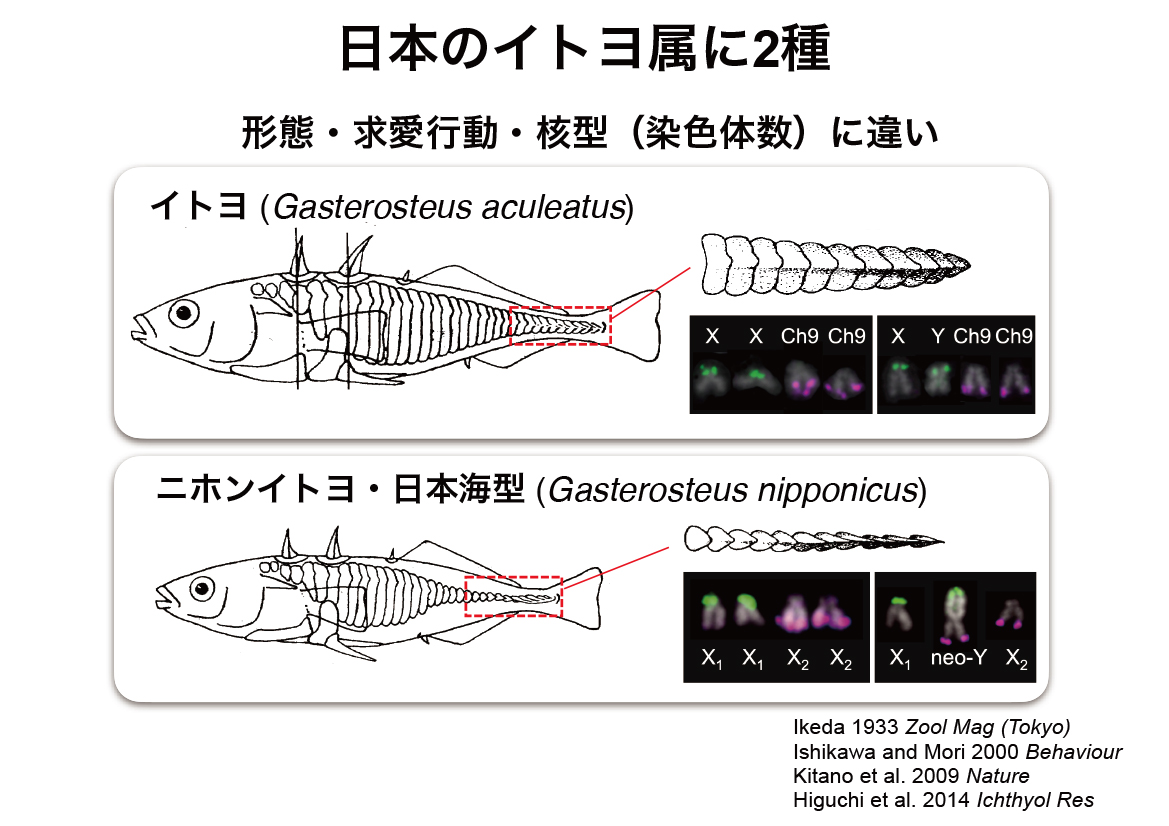

日本に生息するトゲウオ科のイトヨ属でも、その運命は分かれた。日本列島には、見た目は似ているが別種のイトヨとニホンイトヨが生息している。北野さんが行った遺伝解析によって、おおよそ70万年前に、日本列島が氷期―間氷期サイクルを経る中で種分化したことが分かっている。

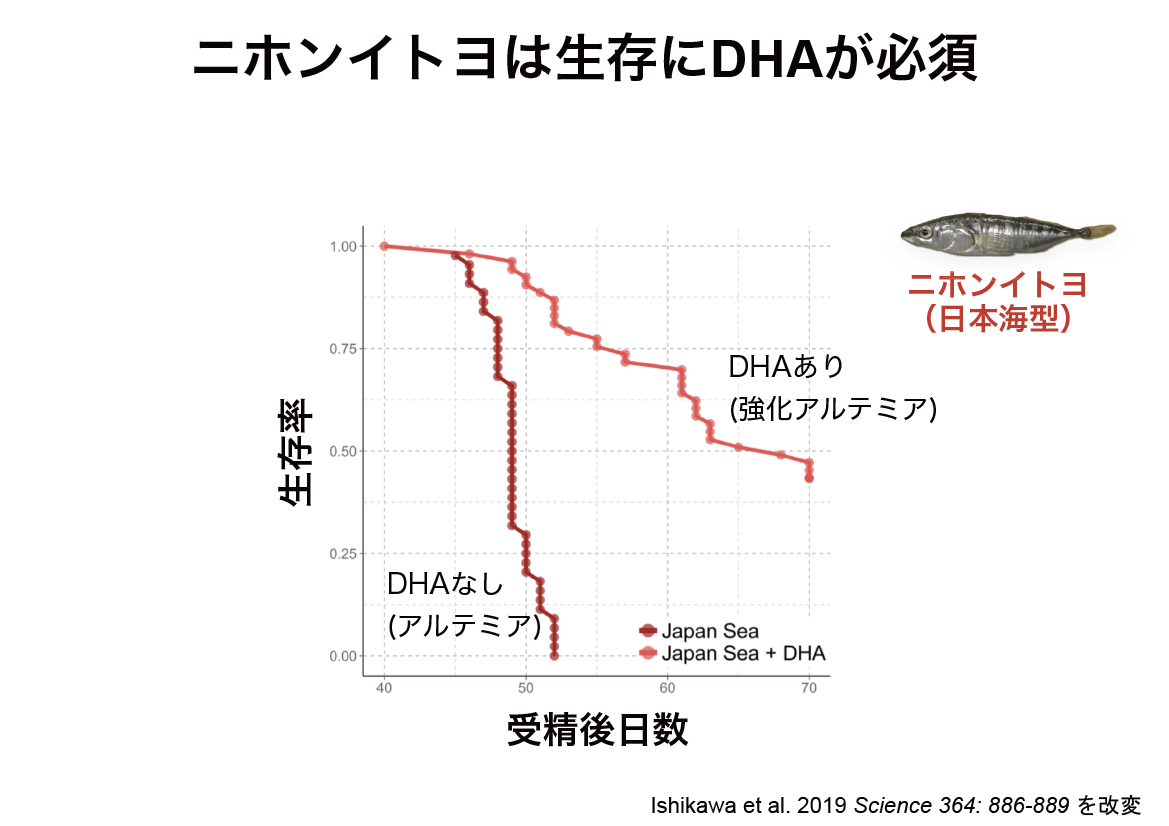

このうち、淡水に進出できたのは「イトヨ」のみ。淡水進出したことで、河川、湧水地、泥炭池、カルデラ湖とそれぞれの環境に適応し、その姿も多様化している。対して「ニホンイトヨ」の形態は均一だ。産卵のため、年に一度だけ川に戻るが、稚魚も生後40~50日で海を目指す。彼らはなぜ、海でしか生きられないのか。

「何が生存に重要かと考えたとき、まずは食う・食われる(餌と補食圧)の点が挙げられます。それから温度や浸透圧といった物理環境の違い、病原体の有無、競争相手の有無などが考えられます。海と淡水の違いといえば、最初はやっぱり塩分だろうと思い、塩水と淡水で比較する実験も行ったのですが、意外にも大差はなかったんです。他にも一つ一つ可能性を探る中で分かったのが、餌の重要性でした」と北野さんは話す。

「え! 死なないの?」水族館飼育員の一言がヒントに

イトヨとニホンイトヨの違いを探るには、まず両者の生体サンプルが必要だ。そこで北海道でニホンイトヨを採集し、研究室での飼育を試みるが、生後50日頃を迎えるとバタバタと死んでしまう。なぜ“50日の壁”を越えられないのか。頭を抱えながら、野外調査を一緒に行っていた「世界淡水魚園水族館 アクア・トト ぎふ」の館長 池谷幸樹さんに連絡を取ると「水族館では元気ですよ」との返事が。詳しく聞くと、水族館では餌に魚のすり身を与えているという。一方、北野さんの研究室では、アルテミアという小型の甲殻類を与えていた。この時、北野さんの脳裏に浮かんだのは、鮮魚売り場でよく流れていた、おさかなソング。「真っ先に思いついたのは“魚といえばDHA”でした。『DHAなんちゃうか!』と言ったらラボのみんなに笑われましたけど、文献を調べると、マグロなども稚魚期にはDHAが必要であることが分かりました」

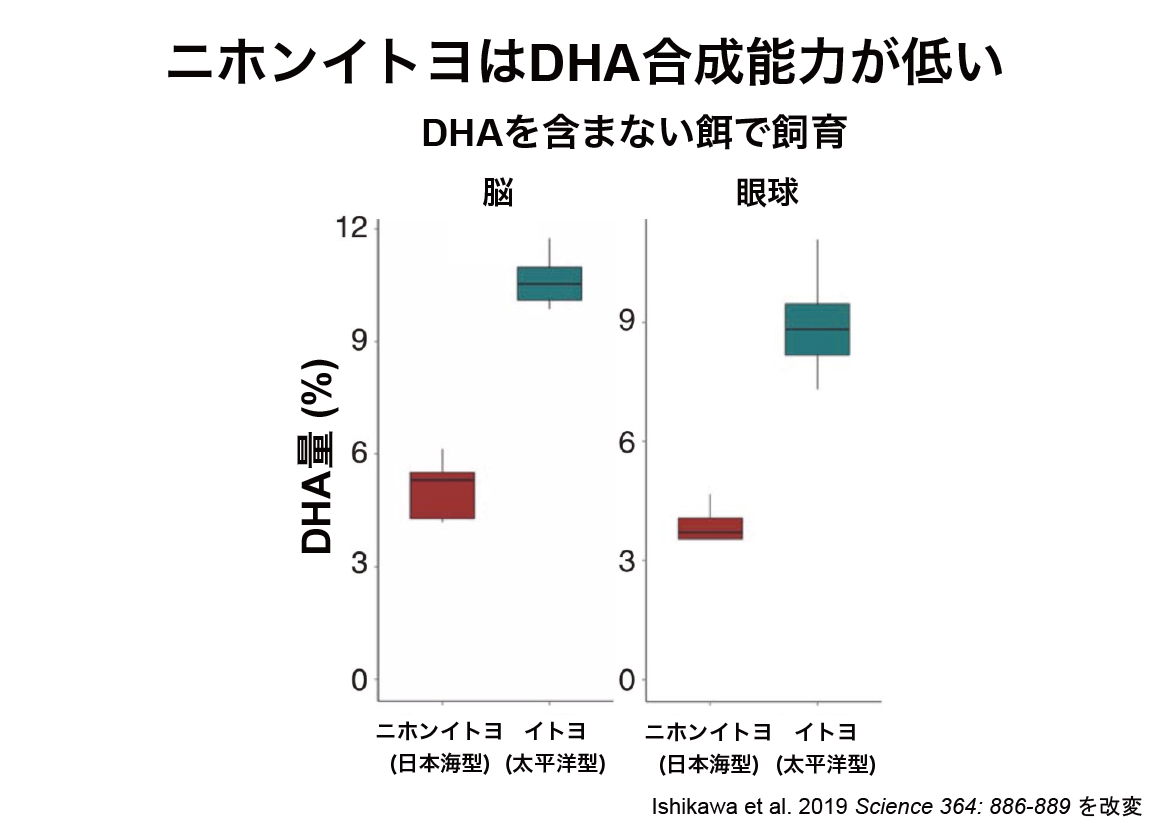

DHAは不飽和脂肪酸の一種で、細胞膜の流動性を保持するなどの機能を有する。では、DHAをどの程度、体内で作り出せているのか。北野さんはあえてDHAを含まない餌でイトヨとニホンイトヨを飼育し、DHAの合成能力を比較した。すると、やはりイトヨのDHA合成量が、ニホンイトヨを上回った。そして、DHAを添加するとニホンイトヨの生存日数が伸びた。

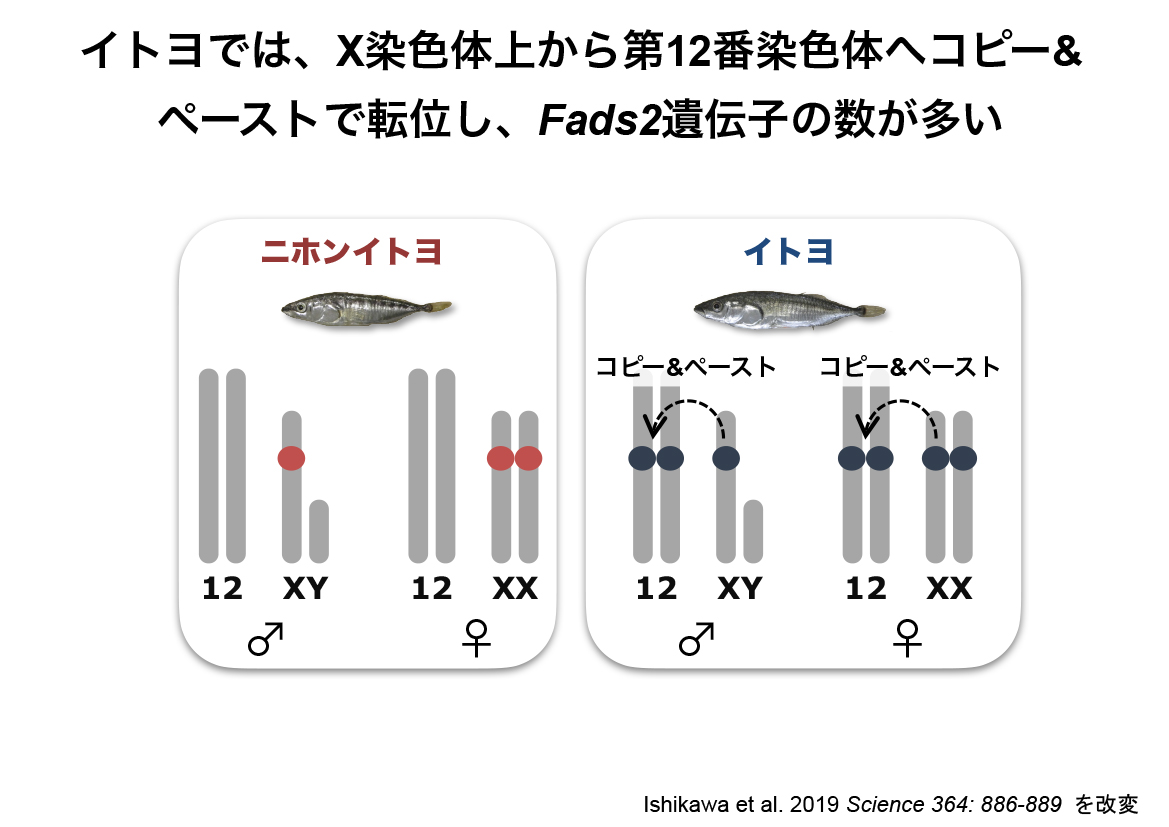

DHAは体内でα-リノレン酸などから合成される。この過程で非常に重要なのが、炭素原子の間に二重結合を入れる「Fads2」という酵素だ。北野さんは、このFads2酵素の遺伝子に注目して、ニホンイトヨとイトヨの差を調べた(各々のゲノム配列をマッピングして、両者の遺伝情報を重ねた)。その結果、イトヨではFads2遺伝子がある場所に、ニホンイトヨではFads2遺伝子がなかった。さらに、染色体においても決定的な違いが明らかになった。ニホンイトヨには、X染色体上にしかFads2遺伝子がない。よって、性染色体がXY型の雄にはFads2遺伝子が1つしかない。ところが、イトヨでは、Fads2遺伝子が常染色体の上にもコピー&ペーストで転位して、増えていたのだ。一部の淡水イトヨの集団では、さらにこのコピー数が増えてFads2遺伝子の発現量が増え、DHA合成能力も高まっていた。

北野さんらは、魚類48種の全ゲノムデータベースを活用し、他の魚についても調べたところ、メダカやゼブラフィッシュなど他の淡水魚においてもFads2遺伝子のコピー数が多いことを確認。日本独自の生き物に着目した研究が、淡水というニッチ領域への進出の鍵となる遺伝子を明らかにしたのだ。

北野さんの研究戦略も“ニッチ進出”だった

この成果は2019年にScience誌に掲載され、大きな注目を集めた。その後も、北野さんの“謎解き”は続いている。実はScience誌に投稿した際、「Fad2遺伝子が1つ増えると、どのくらい生存率が上がるか調べよ」という追加実験が求められた。もし生存率が飛躍的に高まれば、よりFads2の重要性を示せる。だが、結果は違った。わずかに上昇するも大差ではなかった。「たった1つの因子だけで説明できることは、自然界ではなかなかないだろう。そう考えれば、逆に納得がゆく」と北野さん。

予想外の結果は「自然界が我々に何かを語りかけている瞬間」だと語る。「仮説通りということは、頭の中で考えられることと同じ。予想通りにいかないのは失敗ではなく、むしろ発見ですよね。普通には思いつかない“何か”を発見したということです」。

現在も、イトヨとニホンイトヨの雑種を淡水で飼育し、生き残った個体を調査している。遺伝子のどの部分が“イトヨタイプ”だと生きられて、“ニホンイトヨタイプ”だと死んでしまうのか、個体の形質を規定する遺伝子の場所 (量的形質遺伝子座: QTL) を統計的に探索するQTL解析を進めている。ただ、この雑種も容易にできるわけではなく、人為的に特定の組み合わせで交配させている。そもそも両者は求愛行動も異なり、自然界ではほとんど交配しないからだ。

一方、北野さんは、淡水のイトヨよりも海のイトヨやニホンイトヨの方が甲状腺ホルモンの値が高いことにも注目している。「海で泳ぎ回るには代謝を高めないといけない、でも淡水域ではそこまでのエネルギーを要さないし、餌も海より少ないので、代謝を下げて低燃費でいた方が良いんじゃないかと考えています」と話す。

こうした着眼点を持った理由を「私が医学部にいたことも役立っているのだと思います」と北野さんは話す。実は北野さん、博士号を取得するまでは、医学部で分子神経科学の研究を行っていた。「非常に競争率の高い分野で、オリジナリティーがないと生き残れない世界だと思いました。改めて、自分は何を知りたいのか、何をやりたいのかと考えたときに、やっぱり進化が一番面白いんじゃないかと思ったのです」。自らと対峙し、新たな研究対象を模索する中で、北野さんはある1冊の本と出合う。

オランダの動物行動学者、ニコラス・ティンバーゲンの著書『本能の研究』だ。ティンバーゲンは「個体および社会的な行動パターンの組織化と誘発に関する発見」で1973年にノーベル賞を受賞している。その研究対象の一つがイトヨだった。この本を読んだ時、「これまでやってきた分子生物学を、進化の謎を解明することに応用して、新しい扉を開きたい!」と北野さんは心に決めた。そして訪れたのが、福井県大野市にある「本願清水イトヨの里」だった。かつては湧水池がたくさんあった地だが、次第に湧水池が減り、イトヨが絶滅の危機に瀕する中、立ち上がったのが、この施設の館長、森誠一さんだった。北野さんは森さんの説明を受けながら、初めてイトヨの姿を目にした。当時を語る北野さんの目はいきいきとしていた。そして現在も森さんと北野さんの共同研究は続いている。

変わりゆく生態系、やがて「予測」する時代へ

こうしてイトヨとの運命的な出会いを果たした北野さんは、2003年、アメリカのワシントン州シアトルに移り、イトヨの遺伝学を研究するケイティー・パイケル氏の下でパイケル研究室の立ち上げに参画した。ワシントン湖でイトヨのサンプリングをしていると、最初の大きな発見があった。なんと1957年の博物館のサンプルにはなかった鱗板(鱗の変形した骨化組織)が、2006年に北野さんが採集したイトヨの大半の個体では全身にあったのだ。「鱗板の有無は基本的に1つの遺伝子で決まりますが、なぜこうした変化が生じたのか理由は解明されていません」と北野さん。仮説の一つとして、湖の水質が改善され、透明度が上がったことで天敵に見つかりやすくなり、防御のために鱗板のある個体が増えたのではないかと考えられている。北野さんは2022年にもワシントン湖を再訪し、その後の変化を現在も追跡している。

急速な環境変化に生物がどのような反応を示すのか。外来種もそうだが、生物がどのように環境に適応し、放散しているのか。そして、どうすれば絶滅リスクを少しでも軽減できるのか。「進化」と言うと、過去を追うものというイメージが強いが、現在進行形で変わりゆく生態系を肌で感じているのもまた、進化の研究者なのかもしれない。「進化生物学がサイエンスとして成熟することで、将来的な生物の分布を予測できるようになれるか。応用的な側面の重要性が、今後ますます問われるだろうと思います」と北野さん。過去を知ることが、やがて未来を見据える目を養っていく。

(聞き手:科学コミュニケーター・ライター 堀川晃菜 写真:飯島雄二 公開日:2023/03/28)