もしものときでも収穫できる“新しい稲”を

創れるか

地球上に住む人間にとって、日々生きるために食糧は必要不可欠な存在だ。しかし近年、世界人口の増加や地球規模の気候変動によって、人類の食糧の未来には暗雲が立ち込めている。今後の食糧問題に対する対策として研究が進められているのが、野生の未利用遺伝資源活用だ。これまで利用されてこなかった野生種の持つ可能性とはどのようなものなのか。イネの遺伝資源に関する研究が専門の国立遺伝学研究所の佐藤豊教授にお話を伺った。

答える人:佐藤 豊 教授(国立遺伝学研究所)

さとう・ゆたか。国立遺伝学研究所教授。1999年名古屋大学生命農学研究科生化学制御専攻博士課程修了。名古屋大学生物分子応答研究センター助教授、同大大学院生命農学研究科生物機構機能科学専攻助教授、同准教授、2016年から国立遺伝学研究所系統生物研究センター教授を経て、2018年より現職。2013年から2年間、文部科学省研究振興局にて学術調査官も務める。研究テーマは、イネ胚発生の遺伝的制御の解明、イネ遺伝資源の特性解析。

野菜は一日にしてならず

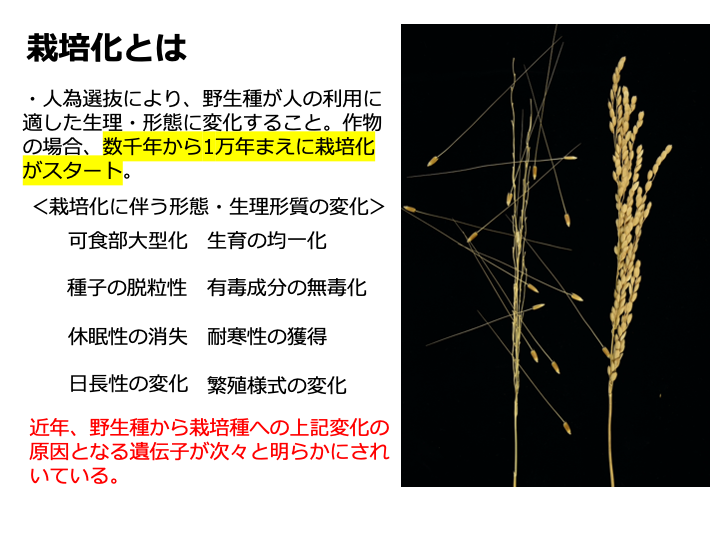

八百屋やスーパーマーケットに行くと当たり前のように、毎日色とりどりの野菜が並ぶ。これを何も不思議と思うことなく、私たちは日々の献立を考え、美味しそうな野菜を選んでいく。しかし、これらは長い時間をかけて人間が作り出した野菜の形質(性質や特徴)あってこその日常であり、ここに至るまでにはそれぞれの野菜ごとに工夫や成り立ちがあるのだ。「例えば今私たちが食べているトウモロコシだと実の列が二十数列ほどあるんですが、その祖先にあたる野生のトウモロコシは1列しかなくて、しかも粒がむちゃくちゃ固い殻に包まれているんです。ここから8,000年くらいかけて、人の手による選抜が積み重ねられて今の形へ変化したと言われています」と、佐藤さんは説明する。

もちろん日本における主食であるコメも、人が改良を重ねて続けてきた。長い年月をかけて、より収穫しやすく、より強く、そしてより美味しいコメが収穫できる種を選び続けた結果として、私たちが毎日食べるコメにたどり着いている。「稲の野生種には『脱粒』と言って、実ったらどんどん稲穂から実が落ちてしまう性質があります。もちろん野生の稲にとっては自分の子孫を広げることが大事ですから、あって当然の仕組みです。しかし収穫する側にとっては厄介な性質ですよね。今私たちが食べているコメの品種は、人にとって都合のいい性質の選抜を長期間繰り返してきた結果として、実が落ちにくくなっているのです」。

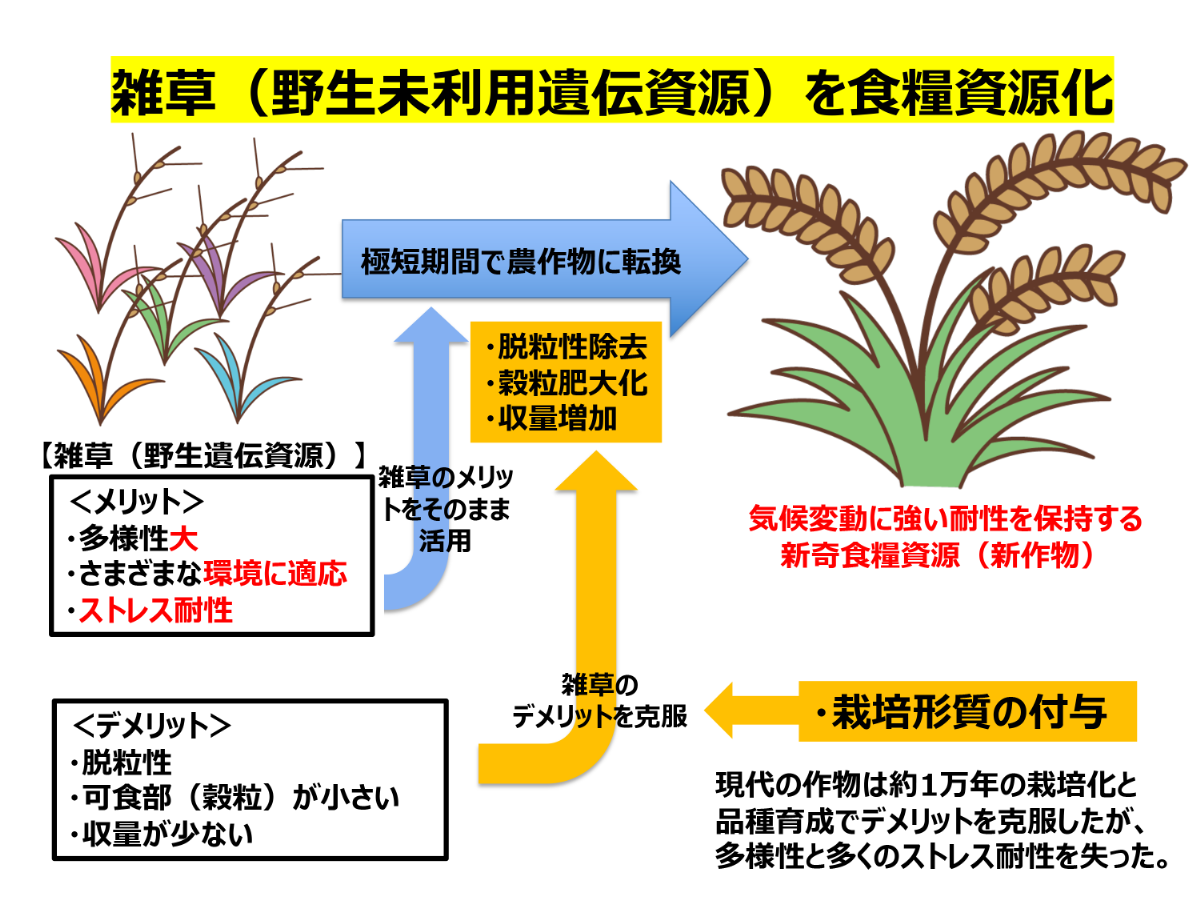

私たちは、長い年月をかけて人にとって都合の良い形に育てられるように植物を変化させてきた。しかし、実はここに大きな問題が潜んでいると佐藤さんは言う。「きっと昔は何種類もあったものの中から、人間は一番良いものを選り好んで育て、食べてきたのでしょう。すると徐々にそれ以外のものは少なくなります。遺伝的にとても近しいものばかり残ってしまうと、遺伝的多様性が失われていくわけです。特に私たちが食べている稲はすごく顕著な例でして、今はコシヒカリとその親戚ばかりの『遺伝的ボトルネック』と呼ばれる状態になってしまっている。もしこの状態で、コシヒカリやその親戚に決定的な病気が流行してしまったらどうなるでしょう」。

野生“未利用”遺伝資源に注目する理由

近年注目される地球温暖化は、何も気温の上昇だけを問題視しているわけではない。気温が上がることで大雨や旱魃(かんばつ)などの気象災害の発生拡大や、これまで流行しなかった病気や害虫の被害についても警告されている。もし遺伝的多様性を失った稲の弱点を突くような災害が起こったら、私たちはどうすれば良いのだろう。「その時は『違う種類の稲を植えれば良いじゃないか』と言われそうですが、そもそも植物の種(たね)はあまり長期間の保存ができません。そこで私たちが注目しているのが『野生“未利用”遺伝資源』です。国立遺伝学研究所(以下、遺伝研)は、遺伝的ボトルネックになる前の多様な野生の稲を遺伝資源として保有しています。ここからボトルネックになる前の状態まで立ち返って、再び食べられるイネを作り出せるのではないかと考えているのです」と、佐藤さんは話す。要は、野生の“未だ利用されていない”遺伝資源から、これまでは数千から1万年かけて人間が選抜してきた変化を、新しい科学技術によって数十年で起こしてしまおうというのだ。

私たちが普段食べているコメの稲(種名:Oryza sativa)や、その祖先とされる種(種名:Oryza rufipogon)は、みなOryza属の仲間だ。佐藤さんは今の稲の祖先種に立ち返って新たな稲を作ろうとするのではなく、他にもまだあるOryza属の野生種から食べられるものを作ろうとしている。「今の遺伝的ボトルネックはOryza rufipogonから始まっています。なので、さらに広い遺伝的多様性の中から新たな価値を生み出せないだろうかと考えているんです。中でも今注目しているのはOryza coarctataという野生種です。この種は川と海が接する『汽水域』の干潟に自生しています。そのため1日2回塩水に浸かっても生きていける、とても塩に強い特徴を持っているのです」。佐藤さんが塩への強さに注目するのは、世界の農業に与えるインパクトを考えてのことだ。特に塩害は、世界の耕作地を脅かす大問題であり喫緊の課題である。もし塩に強い稲を作ることができれば、地球の人口増加による食糧難にとって大きな解決の糸口となるに違いない。

「塩に強い」という大きな特徴を持つOryza coarctataだが、野生種ということは人間にとって都合の悪い特徴もまた多い。脱粒しやすく、実も小さい。さらには、実った種を集めてから蒔いても発芽しないというのだ。「元々Oryza coarctataは水がなくなることがありえない干潟という環境に生えています。そのためか、種子が落ちた後に乾いてしまうと、もう発芽しなくなるんです。これでは種子を保管できないので、農業することを考えるととても困った特徴ですよね」と佐藤さんは苦笑いする。しかし一方で、Oryza coarctataは地下茎で増えるという特徴もあり、ポジティブに捉えれば田植えをしなくてもよくなるかもしれないという可能性も秘めている。あとは実が落ちにくく粒が大きくなるように、狙った遺伝子をゲノム編集技術によって変化させたいところなのだが、Oryza coarctataに対するゲノム編集はとても難しく、これまでにまだ成功していない。佐藤さんは、今まさに工夫をしながら研究に取り組んでいるところだと話す。

遺伝研の持つ、大きな強み

遺伝研は、現在Oryza属の遺伝資源を21種保有している。これらは、これまでに研究者たちが世界中を巡って採取したものだという。「遺伝研の先達である岡彦一先生と森島啓子先生が1957年以降、十数回にわたって稲の原種の探索旅行を行っています。アマゾンやアフリカ、インドなど世界各地を巡っては野生種を集めて持ち帰ったものを遺伝研では今も維持しているんです。私はこのツアーの目的を厳密には知らないのですが、当時の研究日記などから推し量るに人類が食べるコメが野生のものからどうやってできたのか、野生種と栽培種はどのような関係性なのかを紐解きたいと思っていたのではないでしょうか」。

この先達の取り組みで得た貴重な資源こそが、遺伝研における稲の研究の大きな強みとなっている。そもそも野生の稲の遺伝資源を数多く保有しているのは、世界的にもフィリピンにあるIRRI(International Rice Research Institute)と遺伝研の2機関のみである。もし野生稲の研究をしたいとなれば、どちらかの機関から材料を提供してもらうしかない。手元に研究材料があるというのは、大きなアドバンテージなのだ。また遺伝研では長期間にわたって野生種の稲の栽培を続けており、この栽培ノウハウも世界屈指のものとなっている。

そしてもう一つのアドバンテージが、1993年に日本も締約国となった生物多様性条約だ。「条約では遺伝資源の利用による利益を、資源提供国と公正に配分することとなっています。現在海外から遺伝資源を得て研究を進めるとなれば複雑な手続きや利益配分の問題が生じるのですが、条約発効前に日本国内へ入ってきた遺伝資源については複雑な手続きなしで使えます。研究を進める上では、とても有利な状況になっているんです」。

難しさは野生種の扱いと、社会の受け止めかた

研究をするには有利な環境といいつつも、野生種を扱う研究にはもちろん難しさがつきものである。特に難しいのは野生種ならではの“自由奔放さ”だ。「シロイヌナズナのような植物の実験で使うモデル植物だと、種を蒔いたら何日後に芽が出て、何日後にはこのくらいに成長して……と、規則正しく育つからこそ実験のデザインが簡単にできます。でも野生の稲だとそうはいきません。芽が出るかどうかもわからないし、芽が出たとしてもタイミングはバラバラ。ひどい系統だと全部発芽するのに180日もかかりました。もちろん野生種なので、生き延びるためにはバラバラの方がいいんです。野生の生き物なのでもちろんそうであるべきなのですが、あらゆるものが揃わない状況に合わせて実験の準備をするのはとても面倒ですよ」と、佐藤さんは笑う。

また、もう一つの大きなハードルが、ゲノム編集に対する社会的な受け止め方だ。特に食糧としての研究だからこそ、社会がどう受け止めるかは大きな問題となる。社会に対してどう研究を伝えていけば良いかは、すでに考えたり議論をしたりしているという。「食事とは文化でもあります。そこに対して、これまで世になかった新たなものを私たちは作ろうとしているわけですよね。だからこそ、簡単に社会が受け入れるとは到底思えないんです」。状況を進める上での重要な鍵の一つは“切迫度”だと、佐藤さんはもしもあと10年で今の稲作ができなくなるという時に、慌てなくても10年後には、同じ場所で生産を続けられる新しい稲を作れますよと言えるようになるための研究だと思っているんです」。

分野を超えて、多くの人に関わってほしい

地球規模で進行しつつある食糧危機という課題解決を目指し進める研究の先には、大きなプロジェクトが動き始めている。それが「NBRP(ナショナルバイオリソースプロジェクト)」だ。「私たちは今、野生資源を優位な立場で使わせていただいているのですが、できればもっと多くの人に使ってもらいたいと思っています。そこで文部科学省のサポートを得て、さまざまな遺伝資源を研究者にお配りできるような活動を行っているんです。野生稲についてもその中に入っています。稲に限らず、野生種の中にはすごく沢山の面白い性質が隠れています。いろんな分野の研究者に見ていただければ、これまで栽培種では見えていなかったさまざまな遺伝子を見つけてくれるのではないかと思うんです。多くの方に関わってもらって仲間を増やすことで、この業界をもっと盛り上げてさらに高いレベルへと進めることができるのではないかと考えています」。もちろん国内での機運向上だけでなく、海外に対しても先を見据えている。その一つが遺伝資源から得た成果の還元だ。海外の遺伝資源を長年かけて大事に使わせていただいているからこそ、原産国の方々に対しても喜んでもらえるようなアウトプットを出したいと、佐藤さんは考えている。

食糧生産については地球規模の課題を抱えている農業分野だが、農業に関する研究分野に足を踏み入れる人の数は大きく減ってきているという。「農学部というとどうしても、食糧生産に関するモチベーションに直結する分野だと思われがちですが、野生種の面白さを考える上では生物の環境適応や進化の仕組みなど生物学的な視点も大事になります。理学と農学の接点みたいなところの面白さを感じてもらえるように、ひいてはそれらを使って新しく人類の役に立つようなものにまで研究を昇華させるところまで連続的に興味を持ってもらえるような分野だと思ってもらうのが、次世代にはいいのかもしれませんね」。

(聞き手:科学コミュニケーター 本田隆行 写真:飯島雄二 公開日:2024/3/27)