太陽黒点、400年の謎を解き明かせるか?

答える人:堀田英之 特任助教(千葉大学)

ほった・ひでゆき。千葉大学大学院理学研究院 特任助教。2009年東京大学卒、同大学院、研究員等を経て、2015年より現職。博士(理学)(東京大学)。葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」のようなパターンを見せるケルビンヘルムホルツ不安定性のシミュレーションを見て、初期条件を与えて方程式を解くと絵が出て来るしくみに魅せられ、研究者を志す。学生時代の研究を発展させた太陽活動のシミュレーションで、2016年、太陽の複雑な磁場生成メカニズムを世界で初めて解明する論文を米科学誌『Science』に発表。太陽はなぜ11年周期を持っているのか、太陽物理学最大の謎に挑む。

太陽活動を示す黒点では何が起こっているのか

太陽の表面には、その活動が活発な時、黒点がたくさん現れる。黒点は必ずS極・N極の2つひと組で出現し、太陽から発せられる光を観測することによって、黒点が強い磁場を形成しているのを確かめることができる。「太陽は中心部で核融合が起こり、そこからエネルギーを放っています」というのは、千葉大学の堀田英之特任助教だ。生成されたエネルギーは、輻射による熱輸送によって、太陽の中心から太陽半径の20〜70%にある放射層の中を20万年ほどもをかけて運ばれ、ついにその外側を覆う対流層へ到達する。「対流層は盛んに熱対流が起こり、ボコボコ湧いているような状態です。このうち磁場が強いために熱対流の流れが止められ、冷たくなっている部分が黒点です」。黒点は太陽活動が盛んな領域なのに、温度が低く、暗く見えるのはこのためだ。

黒点のS極とN極は、磁力線によって結ばれており、その大きな磁気エネルギーが熱エネルギーや運動エネルギーに変換されると、爆発の炎を噴き上げるような「フレア」が放たれる。太陽フレアは、大規模な場合、水素爆弾1億個ぶんにも相当する爆発現象であり、これが地球に到達し、オーロラを発生させる原因にもなっている。

また、太陽も地球の南極・北極にあたる極磁場を持ち、地球や他の多くの天体と同じように自転によってダイナモ(発電装置)を構成しているが、太陽では11年周期でこのS極とN極が反転する。「しかしなぜ11年周期なのか、その過程はまだ分かっていません。太陽物理学最古で最大の問題と言えるでしょう」。

太陽の中身を計算で再現する

そもそも太陽は水素とヘリウムでできており、対流層では、それらの陽子と電子がバラバラになった「プラズマ」と呼ばれる気体の状態になっている。巨大な磁場のエネルギーが開放されて熱エネルギーや運動エネルギーになったり、その逆の過程もあるという。「結果としてすごくカオス的な状況なのですが、最終的にはかなり規則正しい約11年周期を実現しています。ということは、この乱流をきちんと理解すれば、11年周期が理解できるはず」と堀田特任助教は言う。

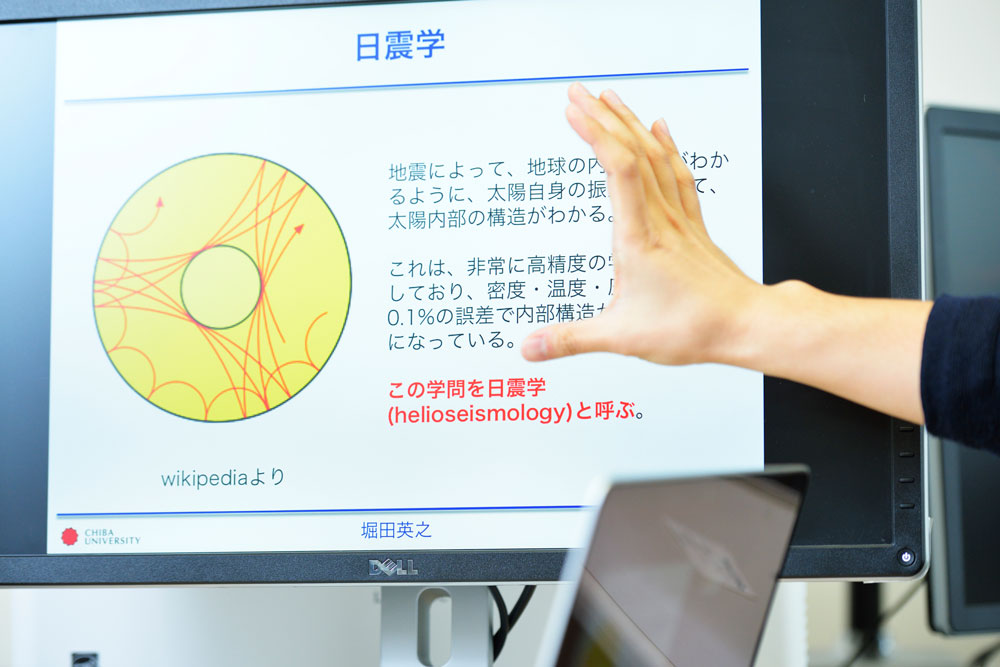

できると考える大きな根拠の一つは、太陽という天体の中身がすでに詳しく知られていることだ。「これには長い歴史がありますが、基本的には恒星標準理論という恒星進化の理論に基づいており、2015年にノーベル賞を受賞された梶田隆章先生(東京大学)がニュートリノ振動を発見したことで、観測とも合致し、既に理論が確立しています。また地震が起きた時に音波がどう伝わるかによって、天体の中の様子を知ることができますが、この太陽の地震によって太陽内部の構造を解析する日震学という分野も近年非常に発達しています。今日では、太陽内部の様子は0.1%ぐらいの誤差で測ることができ、地球よりもよくわかっていると言えるでしょう」。

太陽というこのカオス的な巨大なエネルギーの塊の変動過程を、数値計算を用いて解こうというのが堀田特任助教の狙いだ。理論が確立しているので「できないとすれば設定に問題があるのではなく、僕らの計算方法がまずいだけ」と言うが、難しい理由の1つは太陽を構成しているプラズマは粘度が低く、いわばサラサラの状態にあることだ。これを判定するレイノルズ数という指標が知られているが、太陽は100億もあるという。「サラサラであるほど小さな流れがたくさんできるため、より細かく捉える必要が生じ、計算が膨大になるんです」。

計算が難しいもう1つの理由は「太陽においては、表面と内部で性質が異なり、表面の温度は約6,000度、密度は1ccあたり10のー7乗gと低く、熱対流の速度と音波が同じぐらいの速度になっているのに対して、中のほうでは速度に対して音速のほうが約2,000倍も速い」という点である。「こういう状況だとスパコンが持つ性能を駆使できない」のだそうだ。そこで音速だけを遅くしても、その他の現象については、全く同じ結果を得ることができる方法を開発し、太陽の中心から96%までの部分を計算したところ、2016年、太陽の複雑な磁場生成メカニズムを解く大きな成果につながった。(2016/03/25プレスリリースはこちら。99%までの計算も別途達成)

木を見て、森を再現する、高解像度の威力

堀田特任助教らの太陽の変動を再現する計算は世界最高解像度を持ち、そのシミュレーションは、見た目にも衛星画像かと見紛うほど高精細で鮮やかだ。まず中心部で渦巻きながら大きな塊の磁場が形成されていき、「自転の影響で働くコリオリ力がかかり、ちょうどスイカのような縦縞が現れます」。そして表面ではとても小さな熱対流になる。「内部から表面近くまで、一気に再現できたのはこの計算が初めて」という。

「高解像度にしていくと、小さな渦がたくさん作られて、磁場を壊そうとします。例えば台風は一方向で回転するけれども、お風呂の水を抜く時は同じ向きに回転するとは限らないですよね? つまり大きな渦だと自転によって制限を受け、みんな同じような動きをするために大規模な磁場が作られるのです。ところが高解像度計算で生まれた小さな渦は、自転の影響を受けずみんな勝手に動くので、大きな磁場をぐちゃぐちゃに壊してしまう」。このため、低解像度計算で見えていた大きな渦が、いったん再現できなくなったという。

「太陽はレイノルズ数100億のサラサラの天体なので、解像度を上げれば上げるほど現実に近づくはず」と、堀田特任助教。誰も試したことがないような高解像度にしたところ、再び大きな磁場が復活した。「小スケールの磁場は、次々と非常に大きなエネルギーへと成長していき、しまいにはお互いが絡み付いて動けなくなって、大きな流れしか許されなくなっていく……という現象が起きることが分かりました」。この新しい理解を元に、堀田特任助教は太陽表面に至る、残りの1%の解明を続けている。

もしも太陽における11年周期の謎が解けたら、磁気流体力学が一歩前進し、太陽への理解もいっそう深まるだろう。だが、それだけではない。「現在ではたくさんの恒星が観測されています。そして多くの恒星で、太陽によく似た5〜数十年ぐらいの周期があることがわかっています。太陽の11年周期が解明できると、これを他の恒星に応用できる可能性が高いのです」。

(聞き手:池谷瑠絵 写真:河野俊之 公開日:2018/12/10)